Il y a 35 ans, le 2 juin 1987, Arnold Schwarzenegger et sa bande de porte-bonheurs faisaient exploser tous les compteurs de la virilité…

Pour qui n’a pas connu l’âge d’or du cinéma d’action des années 80 (auquel cas la vie a été profondément injuste avec vous), sachez qu’aucune autre époque n’a exercé un tel degré de fascination sur les jeunes mâles de sa génération.

Terminator, Cobra, Commando, L’Arme Fatale, Nico… l’ambiance y était au plus premier des degrés, aux muscles saillants, aux dessous-de-bras qui sentaient la transpiration, aux plans nichons, aux concours de flingues phallocrates, et aux coups de barre à mine dans la tronche pour régler ses différends, le tout sans qu’aucune bien-pensance ne vienne s’en mêler.

Bref, à l’image des mangas sanguinolents à la Ken ou Cobra diffusés en parallèle par le Club Dorothée, c’est toute une jeunesse qui a bénéficié de cette chance inouïe de grandir avec des modèles parfaitement sains qui jamais ne s’encombraient de la moindre nuance – et encore moins de fadaises comme la théorie du genre et les steaks vegan.

Ben ouais, le cinoche des années 80, il était peut-être bourrin et débile, mais franchement, quand vous étiez adolescent, il n’y avait rien de plus exaltant.

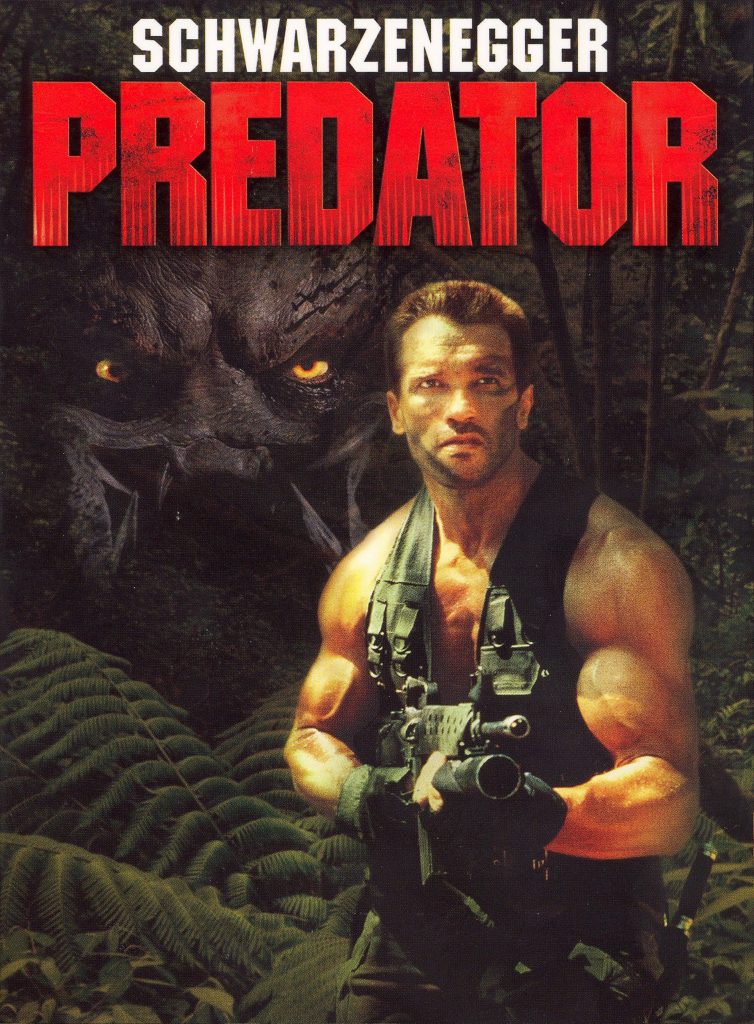

Et parmi tous ces chefs-d’œuvre d’hyper-masculinité, il en était un qui se distinguait de tous les autres : Predator de John McTiernan. Balèze, intense, violent, terriblement angoissant… le film est encore aujourd’hui tellement bon qu’il fait baisser les yeux à n’importe quel actionner sorti depuis.

Pour son trente-cinquième anniversaire, obligé il fallait que l’on revienne dessus.

Ça commence comme Rambo, ça se poursuit comme Alien

La rumeur veut que Predator soit né d’une plaisanterie au sujet de Rocky IV : après avoir défait l’invincible Drago, si Sylvester Stallone envisageait de tourner un cinquième volet, il serait à court de rival sur la planète Terre.

Les scénaristes Jim et John Thomas l’auraient alors pris au mot pour échafauder une intrigue autour d’un grand méchant d’origine extraterrestre.

Predator conte donc l’histoire d’une unité d’élite débauchée pour aller secourir en sous-main des officiels pris en otage par des guérilleros en pleine jungle guatémaltèque. Chemin faisant, ces mercenaires sans peur et sans reproche sont pris pour cible par une présence invisible qui les dépèce un à un pour se faire un collier de crânes.

Résumer le film de la sorte n’est cependant pas la meilleure manière de lui rendre hommage. Non pas évidemment que tant de simplicité ne confine pas au génie, mais ce serait faire l’impasse sur ce qui fait sa sève.

Reprenons.

Tout commence dans l’espace lorsqu’un vaisseau projette une capsule spatiale sur notre belle planète – quelles sont les raisons ? Quel est le projet ? Qu’importe, pas le temps pour les sempiternelles scènes d’exposition qui à trop tenir le spectateur par la main insultent son intelligence et rétrécissent son imaginaire.

De là, le génériques se poursuit au son du très martial thème principal (S/O Alan Silvestri. Retour vers le futur, Avengers… le mec est un roc), tandis que ladite unité d’élite débarque d’on ne sait où en hélicoptère pour atterrir sur une base militaire d’Amérique du Sud.

Santiags, costume, survêt’, chemise ouverte, jean moule-burnes… tous sapés en civil, chacun des membres de la bande impose son style sans lâcher un smile, et déjà l’on devine qu’une place leur est réservée à l’Olympe des crews les plus badass du septième art.

Par ordre de passage, il y a le fort en gueule Blaine (le catcheur Jesse Ventura), son poto Mac (Bill ‘les gros yeux’ Duke), le taiseux Billy (R.E.P. Sonny Landham), le BG Poncho (Richard Cheves), plus Hawkins (Shane Black, le scénariste de L’Arme fatale).

Et puis, il y a Arnold (Schwarzenegger) dans le rôle de Dutch, le chef de file.

Tapis dans l’ombre, casquette de major sur la tête et Ray-Ban de Michael Jackson sur le nez, il s’allume un cigare de la taille de ceux de Fidel Castro, jette son sac, et, avant même d’avoir posé le pied sur le sol, met en sueur pacifistes et démocrates.

[Oui, parce qu’entre Ventura, Landham et Schwarzy, la distribution compte dans ses rangs trois futurs candidats à la gouvernance, tous joyeusement rangés à droite.]

Vient ensuite, LA scène du film qui contient à elle seule plus de testostérone que tout le 21ème siècle réuni.

Dutch retrouve Dillon (Carl Weathers, Apollo Creed dans Rocky), un ancien commando à moustache reconverti en agent de la CIA. Après s’être salués comme il se doit (« You sooon of a bitch »), les deux hommes s’envoient une poignée de main dont l’onde de choc continue à ce jour de résonner dans toute la Voie lactée.

Jugez plutôt :

L’été le plus chaud

Sur ce, notre petite troupe reprend l’hélico, direction les entrailles de l’Amazonie.

Une fois en l’air, ça chique du tabac, ça fait des blagues pas très LGBT friendly, et ça écoute à fond Long Tall Sally de Little Richard sur un poste cassette.

Une fois sur place, ils prennent d’assaut le campement rebelle en deux temps trois mouvements grâce à des guns plus formidables les uns que les autres (Dutch a récupéré le lance-grenades de Tony Montana, Billy a customisé son AR-15/SP1 avec un fusil à pompe, Blaine se balade lui carrément avec une mitrailleuse de l’armée de l’air dans le dos…), le tout sans oublier de débiter quotes sur quotes (« Stick around », « J’ai pas l’temps d’saigner »…).

Ainsi se clôt la première partie du film qui fleure bon le bellicisme et l’Amérique triomphante, sans que personne n’y trouve rien à redire… à ceci près que ces expandables avant l’heure sont depuis le départ observés sans le savoir.

Niché dans les arbres, notre extraterrestre jubile : venu sur nos terres pour braconner de l’homo sapiens, il semble avoir dégotté des proies dignes de ce nom.

La traque peut commencer.

Ce qu’on voit, ce qu’on ne voit pas, ce qu’on croit voir

C’est alors qu’à la manière de Psychose d’Alfred Hitchcock ou d’Une nuit en enfer de Robert Rodriguez, Predator change subitement de registre pour passer du film d’action au slasher SF.

Reste qu’a contrario des Freddy, Jason & Co. qui sévissent à la même période dans les salles, notre chasseur ne se frotte toutefois pas ici à de l’étudiante neuneu à gros poumons, mais à des militaires parfaitement entraînés en pleine possession de leurs moyens.

Mieux, il n’est lui-même pas invulnérable, comme le montrera plus tard une énième scène légendaire – celle où nos alphas pulvérisent plusieurs hectares de végétation lorsqu’ils tombent pour la première fois nez-à-nez avec le bestiau (« S’il peut saigner, on peut le tuer »).

De là, on vous passe les détails les plus gores (cadavres éviscérés, colonne vertébrale arrachée en guise de trophée, bras coupé qui continue de tirer…), d’autant que là ne réside pas le véritable intérêt de Predator.

Non, le véritable intérêt de Predator réside dans son climat de tension permanent.

Tourné au beau milieu de la jungle tropicale, le film exploite tout le potentiel d’un décor pourtant rapidement monotone à l’écran – rien ne ressemble plus à un plan de jungle qu’un plan de jungle.

La caméra de John McTiernan (et à la photographie de Donald McAlpine) réussissent à lui donner une profondeur, un relief bien particulier. Arbres, feuillages, lianes, sol… face à un ennemi capable de faire corps avec la nature, la menace se fait omniprésente, et il appartient au spectateur de faire la part des choses entre le réel et l’illusion du réel.

[Notez que pour ne rien arranger, le prédateur ne se dévoile pas avant la 54ème minute.]

Côté personnages, la situation n’est guère plus confortable. Dépassés par les évènements, pour ne pas dire franchement dévorés par la trouille, les hommes de Dutch passent de vie à trépas façon Ils étaient dix d’Agatha Christie, l’effet de surprise en plus – les intervalles entre deux morts varient, le nombre de morts varient, les modes d’exécutions varient.

Étonnamment, ces décès sont d’autant plus marquants, qu’à ce stade du film, les protagonistes nous sont devenus familiers.

Ben ouais, sous ses airs bas du front, le scenario a su humaniser ce qu’il faut chacun d’entre eux, que ce soit au sein du groupe (tous dégagent l’impression de se connaître depuis toujours) ou en tant qu’individu (tous suivent un arc narratif, tous ont leur gimmick comme Hawkins qui raconte des blagues ou Mac qui se rase dès qu’il a une minute).

[À titre de comparaison, Predators de 2010 avec Adrian Brody dans le rôle principal se foire sur ce point dans les grandes largeurs : faute d’attachement, chaque personnage disparaît sans provoquer la moindre émotion.]

Retour à l’état de nature

Predator tombe ensuite le masque dans la dernière demi-heure, celle durant laquelle Arnie en découd mano a mano avec son agresseur.

Fini les calibres de jeu vidéo, fini la bonne réplique au bon moment (et d’ailleurs fini les dialogues tout court), dans ce duel entre deux spécimens au sommet de la chaîne alimentaire, le dépouillement est total.

Recouvert de boue, dominé sur le terrain de la force pure, Dutch/Tarzan est dans l’obligation d’utiliser le seul muscle qu’il ne travaille pas à la salle : son cerveau.

Bien lui en prend, puisqu’il parvient à remporter la victoire, non sans provoquer une ultime explosion qui rase tout le paysage aux alentours.

Seul survivant au milieu d’un champ de ruines, il n’est néanmoins plus l’homme qu’il était il y a encore peu, conscient sur le tard de toute l’insignifiance de ce déferlement hormones.

Dépité d’avoir remporté pour rien le combat de sa vie, le dernier plan le montre assis au fond d’un hélicoptère (une référence directe aux premières images du film), le regard vide et incertain.

Comme quoi, derrière les apparences, Predator s’apprécie comme une démonstration.

À LIRE AUSSI : CES MAUVAIS FILMS D’ACTION QUE TOUT LE MONDE ADORE