Malgré des chiffres colossaux et des salles remplies en un claquement de doigts, Werenoi subit le même traitement teinté de mépris que le rap “street” et commercial qu’il incarne. Analyse d’un phénomène qui ne s’arrête pas à Twitter / X.

“Le rap, ça vient d’la ue-r, alors tu veux qu’j’te parle de quoi ?” Dans l’un de ses premiers freestyles, 1PLIKÉ140 sortait cette line. Comme une fondation du hip-hop, le rap de rue, parfois crapuleux, qui raconte les vies des dealers, les gros coups rêvés, les excès lorsque l’argent rentre et les galères du quartier, n’a jamais disparu. Ce rap-là, c’est celui de Werenoi et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il fonctionne. Depuis Guadalajara, son premier morceau à succès en 2021, le Montreuillois est devenu une tête d’affiche du rap francophone à une vitesse déroutante. Deux EPs et deux albums plus tard, Werenoi s’est imposé pour la seconde année consécutive comme l’artiste ayant vendu le plus d’albums en France.

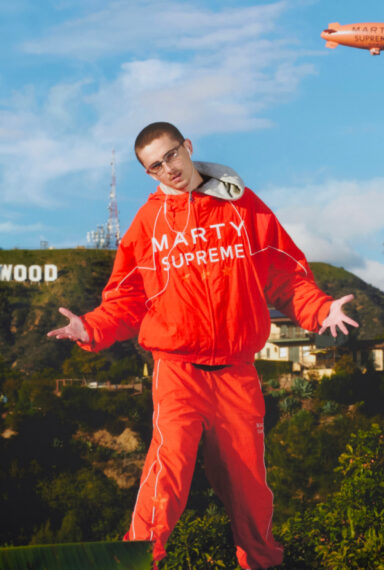

Le freestyle d’antologie qui a marqué un avant-après dans la carrière de Werenoi en mars 2023.

Une ascension fulgurante qui dérange pourtant une partie du public, celle qui le qualifie d’Industry Plant depuis le début de sa carrière. Pour le constater, il suffit d’ouvrir Twitter/X. Jusqu’à ce jour, malgré des chiffres colossaux et des salles toutes aussi impressionnantes remplies en un claquement de doigts, Werenoi subit le même traitement teinté de mépris que le rap “street” et commercial qu’il incarne.

« Werenoi subit un vrai délit de faciès. Werenoi n’est pas arrivé là comme par magie. »

Un rap froid, très bien produit, street, impersonnel qui reprend toujours les mêmes thématiques entre trafic de stupéfiants, grosses voitures et escorts girls, avec quelques fulgurances d’écriture et des toplines qui sonnent toujours juste… La proposition de Werenoi est comme une photographie de ce qu’attend l’industrie et le public d’un hit rap du moment. Ajoutez-y cette façon de doubler les fins de phases qui rend la proposition personnelle et vous avez la recette Werenoi. Ultra-efficace, elle ne laisse rien au hasard : c’est carré, c’est propre, ça marche et ça fait enfler la SACEM. “Le personnage est aussi cohérent que la musique avec cette façon d’interagir sur Telegram uniquement, de ne jamais s’exprimer. Et puis il est arrivé à une époque où on manquait de tête d’affiche dans ce registre, du rap de grossiste très street sans état d’âme.”, explique Maxime Girot, fondateur du média La Pépite et Directeur Artistique/Chef de projet chez Warner.

Calibré pour fonctionner dès son arrivée sur le marché, Werenoi a tout de suite désarçonné le rap francophone avec sa musique d’une part mais aussi et surtout avec ses chiffres : dès 2023 avec son premier album “Carré”, le rappeur encore inconnu un an et demi auparavant compile plus de 18 000 ventes en première semaine. Le terme industry plant ne tarde pas à fuser.

Venu des États-Unis, cette expression désigne des artistes montés de toutes pièces par les labels, les maisons de disques et l’industrie musicale en général. Des artistes qui n’auraient donc pas de consistance, d’âme, de personnalité ou d’authenticité propre. Apparu au début des années 2010, le terme a été largement employé pour qualifier Cardi B ou Billie Eilish, pour ne citer qu’elles. En France, Werenoi fait partie de ceux qui ont le plus durement subi cette désignation. Un terme qui ne signifie pas grand chose pour Maxime Girot : “Industry plant, il faut arrêter avec ça. Aucun rappeur n’arrive de nulle part. Tout le monde perce avec une équipe, des gens en studio, au marketing, etc. Werenoi n’est pas arrivé là comme par magie, Mais Jolagreen23 et Laylow non plus : tout le monde a une stratégie, la musique des rappeurs, c’est aussi un produit qu’ils vendent, eux et leurs équipes”.

« Le rappeur street pour qu’il perce, on va lui demander beaucoup plus. »

Pour Maxime, “Il subit un vrai délit de faciès”. Et Werenoi n’est pas le seul. Djadja et Dinaz, Niaks, Rimkus ou plus récemment Bouss…. “Le rappeur street pour qu’il perce, on va lui demander beaucoup plus”, estimait Hornet la Frappe dans le 26ème épisode de l’émission “Dis les termes !”, consacrée au rap street. Pour tous ces rappeurs qui évoluent à des échelles différentes mais connaissent un certain succès, les critiques sur Twitter/X fusent et les apparitions dans les médias se font rares.

Il y a quelques mois, l’émission ‘Dis les termes’ s’interrogeait sur les différentes polémiques autour des artistes dit « street ».

Ainsi, en 2023, la twittosphère s’étonnait de la promptitude avec laquelle Djadja et Dinaz avaient rempli deux fois Bercy en quelques minutes. “Moi quand je parle de Niaks, j’entends des gens me dire mais qui écoute ça ? Mais les gars Niaks ça fait 3 ans qu’il construit bien son développement et qu’il bosse, et il a son public” raconte Maxime Girot. Mais le meilleur exemple, c’est certainement Bouss. Phénomène du Val-de-Marne (94) parmi les plus gros rookies de 2024 avec une productivité et des chiffres qui lui ont déjà valu un disque d’or pour son projet “Depuis le temps”, le rappeur n’a été vu que sur Skyrock mais est invisible partout ailleurs, que ce soit dans les recommandations de fin d’année des médias ou en interview. Mais la vérité est limpide, ces rappeurs ont des propositions artistiques cohérentes, des recettes qui leur sont propres, de bonnes stratégies et pour couronner le tout, ils sont souvent productifs et touchent un large public. “Les gens ne se rendent pas compte mais tu vas dans n’importe quelle ville, n’importe quelle cité, Bouss et Werenoi tournent dans les voitures, dans les radios… Partout !” martèle Maxime.

Mépris de classe et hégémonie de classe

Pour comprendre pourquoi ces rappeurs “street” se heurtent à ces difficultés, c’est du côté de la sociologie qu’il faut aller chercher. Karim Hammou, Marie-Sonette Manouguian ou Marion Dalibert… En préambule de leurs études sur le rap et sa réception, tous ces sociologues renvoient vers la même référence : Pierre Bourdieu et sa théorie de la légitimation. Celle-ci renvoie au processus par lequel des pratiques, des idées ou des structures sociales sont perçues comme légitimes, naturelles et valables alors qu’elles résultent de rapports de pouvoir. Le sociologue établit aussi que ce mécanisme est souvent caché dans des rapports de violence sociale où les dominés acceptent les normes imposées par les dominants. Plus simplement, cette légitimation maintient les inégalités sociales et les rapports de forces entre les plus aisés et les plus pauvres et stigmatisés. La culture légitime est en fait celle des plus hautes classes sociales.

Le rap n’échappe pas à cette logique. Sorti des quartiers populaires, le rap n’a plus de frontières : il est aussi bien écouté à Grigny que chez la bourgeoisie parisienne. Et c’est bien une certaine typologie d’auditeurs qui semble dicter ce qu’il est bon d’écouter ou pas. Dès le plus jeune âge, comme le détaille “Les formes de distinction parmi les jeunes auditeurs de rap et de r‘n’b : d’une sociologie de la consommation à une sociologie de la réception” de Florence Eloy et Tomas Legon (Sociologues), les jeunes ont déjà des modes de réception du rap qui diffèrent selon les classes sociales.

Chez les élites, c’est le raffinement qu’on recherche, le goût pour le verbe, les références littéraires. C’est ainsi qu’un Dinos ou un Nekfeu, qui affichent des références de cette “culture légitime” dans leur texte, n’ont jamais essuyé les mêmes critiques qu’un Werenoi ou un Ninho, qui eux, affichent des codes street qui les relie directement à une condition sociale méprisée des élites. La culture “savante” s’oppose à celle de la masse. De plus, les auditeurs des hautes classes sociales préféreront

« C’est de plus en plus dur de faire signer un rappeur street parce qu’on nous dit en face “en ce moment ça ne marche plus” alors que dans les faits ça stream encore. »

écouter des propositions nichées, plus uniques pour marquer leur différence avec la masse. C’est certainement ce qui a participé à la mise en avant de ce qu’on a appelé la new wave, née avec La Fève et Khali notamment : de jeunes rappeurs dont les propositions tranchaient avec le rap mainstream, pour un rap parfois plus difficile d’accès mais plus original. Poussé sur les réseaux sociaux et réclamé par une grande partie du public, cette new wave a été l’objectif de tous les labels pendant quelques années. “Tous les labels voulaient ces rappeurs de la next gen. C’était le profil recherché. Aujourd’hui, on se rend compte que ça ne marche pas mieux ou moins bien qu’un autre style de rap.” détaille Maxime Girot.

Dans l’épisode de “Dis les termes !” dédié au rap street, Vincent Le Nen, Business Manager qui accompagne des artistes et les aiguille sur leurs structures et leurs signatures (en label, maison d’édition) faisait le constat suivant : “Dans les politiques de signatures des labels, il y a de moins en moins, en proportion je pense, de rappeurs street par rapport à avant.” Florian Lecerf, également directeur de l’agence de Business Affairs 135media et présent dans l’émission renchérira “C’est de plus en plus dur de faire signer un rappeur street parce qu’on nous dit en face “en ce moment ça ne marche plus” alors que dans les faits ça stream encore (…) À l’inverse quand on accompagne des artistes un peu new wave, les portes sont grandes ouvertes”.

Les médias jugés responsables

“Les médias, en tant qu’intermédiaires culturels prescripteurs (Lizé, Naudier & Sofio, 2014), participent aux processus de légitimation artistique des productions musicales. Ils leurs distribuent de la « reconnaissance » (Honneth, 1992), à savoir de la valeur (en

tant que qualité), par le biais de publicité et de représentations positives”, C’est ainsi que commence l’article Du “bon” et du “mauvais” rap ? Les processus médiatiques de hiérarchisation artistique de Marion Dalibert. Cette sociologue a étudié la médiatisation du rap dans des journaux généralistes et le constat qu’elle dresse fait étrangement écho à celui de la presse rap. Un traitement violent qui, encore une fois, fait la part belle aux rappeurs préférés des auditeurs les plus riches, qui appartiennent souvent aux mêmes classes sociales que les propriétaires et les décideurs des médias.

“(Dans les médias) Les rappeurs d’exception sont (..) valorisés par les références littéraires et musicales auxquelles ils sont associés, références qui se situent en haut de l’échelle institutionnelle de la légitimité artistique, à l’image du jazz ou d’auteurs littéraires classiques associés à la blanchité et à la francité.” peut-on ainsi lire dans l’étude, tandis que “Deux types de rap affiliés aux masculinités non-blanches et populaires sont (…) mis en scène comme repoussoirs : le rap “bling-bling” et le “gangsta rap”. On retrouve encore une fois dans les médias étudiés cette opposition entre le bon rap littéraire, blanc affilié à la poésie tandis que le rap de rue “gangsta” est “repoussoir”. Pire, quand les premiers seront qualifiés plus souvent d’“artistes”, les seconds ne resteront, eux, que des “rappeurs”.

Bien sûr, ces constats sont à prendre avec des pincettes, puisque basés sur l’étude de journaux comme Libération ou Le Figaro. Néanmoins, en voyant le manque de considération de Djadja et Dinaz ou de Bouss dans l’univers médiatique au profit d’autres rappeurs moins écoutés mais dont la hype est immense, il y a de quoi se poser des questions. Des questions qui font débat dans l’univers rap. Le média en ligne Midi-Minuit, l’un des rares à avoir fait du rap français street le fer de lance de sa ligne édito, postait un communiqué fin 2022 sur Twitter/X. Le thread dénonce les remarques méprisantes et nombreuses du public concernant certains rappeurs : « Rap de bandeur de cité », « Rap de racaille », « Rap de chicha », « Rap de Lacoste/TN »…

Cette gentrification du Rap fait énormément de mal à cet art.

Si un jour le rap vient à ne plus être à la mode, nous, on continuera de soutenir cet art, c’est une évidence.

Ces personnes là, pas si sûr…

— Midi/Minuit (@midiminuit__) December 30, 2022

Fin 2022, le média Midi Minuit avait réagi au mépris de classe ressenti à l’égard de certains rappeurs dépositaires d’un style ouvertement street.

“Nous à La Pépite on avait eu une discussion justement pour ne pas oublier ce rap street là et rappeler qu’il est aussi important que tous les autres. Parce qu’on a pu se relâcher là-dessus. C’était au moment où les La Mano et Nono La Grinta perçaient. On ne les voyait chez aucun média alors qu’ils commençaient à produire des chiffres” se souvient Maxime, le co-fondateur de La Pépite.

Plus que les médias, il est important de rappeler ici le rôle crucial que jouent les réseaux sociaux dans la promotion des rappeurs. On parle parfois de rap twitter, tant la bulle créée sur Twitter/X pour certains rappeurs peut contribuer à leur donner une crédibilité, une légitimité de culture savante. Dans une société ou les réseaux sociaux tendent à concurrencer les médias dans le traitement de l’information et où ces derniers sont en constante recherche pour adapter leur contenu à ces nouveaux canaux, Twitter/X répondrait presque à la définition “d’intermédiaire culturel prescripteur” donnée par Marion Dalibert aux médias, tant il peut parfois faciliter la légitimation d’un rappeur ou d’un courant de rap.

Un rap street reste critiquable ?

Si la plupart des critiques que subit Werenoi et le rap qu’il incarne se basent sur une forme de mépris de classe de la part de toute une industrie, sont-elles pour autant injustifiées ? Pas forcément. Mainstream, ultra-efficace dans le cas de Werenoi, de Ninho ou même du jeune Bouss, leur rap a pourtant un défaut commun : son caractère générique. Dans une musique devenue ultra-populaire et surtout, une industrie où la productivité des artistes fait qu’il devient impossible d’écouter toutes les sorties du vendredi tant il y en a, il peut sembler assez logique que les auditeurs tendent vers des propositions plus originales, au-delà des aspects sociologiques évoqués plus haut.

Dans le cas d’un Werenoi, s’il a trouvé sa formule, les albums compilent des morceaux qui ont tous une tonalité, une ADN de possible hit mais dont la formule souvent redondante peut lasser avec des titres accrocheurs mais parfois interchangeables et un manque de personnalité dans le propos qui peut frustrer les auditeurs. Des auditeurs qui auront tendance à se tourner vers des propositions plus tranchées, évolutives aussi d’un projet à l’autre et qui, en conséquence, amènent un peu de fraîcheur à notre rap. Il n’est pas question de faire référence à la new wave précédemment citée ou à certains rappeurs dont la hype leur a valu une exposition impressionnante cette année (Theodora, TH, Jolagreen23…) mais plutôt à des rappeurs établis et mainstream comme Werenoi l’est aujourd’hui. Tiakola est par exemple un artiste qui, en trois projets solo, a su faire évoluer sa musique et sa proposition sur chaque projet.

Le freestyle plein d’ironie « Industry Plant » de Werenoi pour Booska-P, où le rappeur se fiche complètement de Twitter d’ailleurs.

Tout ceci étant dit, la musique reste un art qui nous touche tous de façon différente et donc qui ne peut que très rarement être jugée de façon purement objective : tous les goûts y sont donc respectables. En revanche, insinuer que les rappeurs street ne travaillent pas ou rejeter tout un pan du hip-hop français uniquement pour les préjugés qu’on lui porte maintient des inégalités sociales contre lesquelles le rap s’élève et qu’il dénonce depuis sacréation. Comme disait Booba sur Mauvais Oeil, “si t’aimes pas t’écoutes pas et puis c’est tout”, finalement.

Lucas Désirée